日本特別天然記念物【鳥類】

閲覧ありがとうございます!

擬人化大好き、元気なときに創って売るクリエイター

アスターさんです。こちらではイベントにて配布させていただいた

ポストカードの元となった鳥さんたちのプチ情報をば!

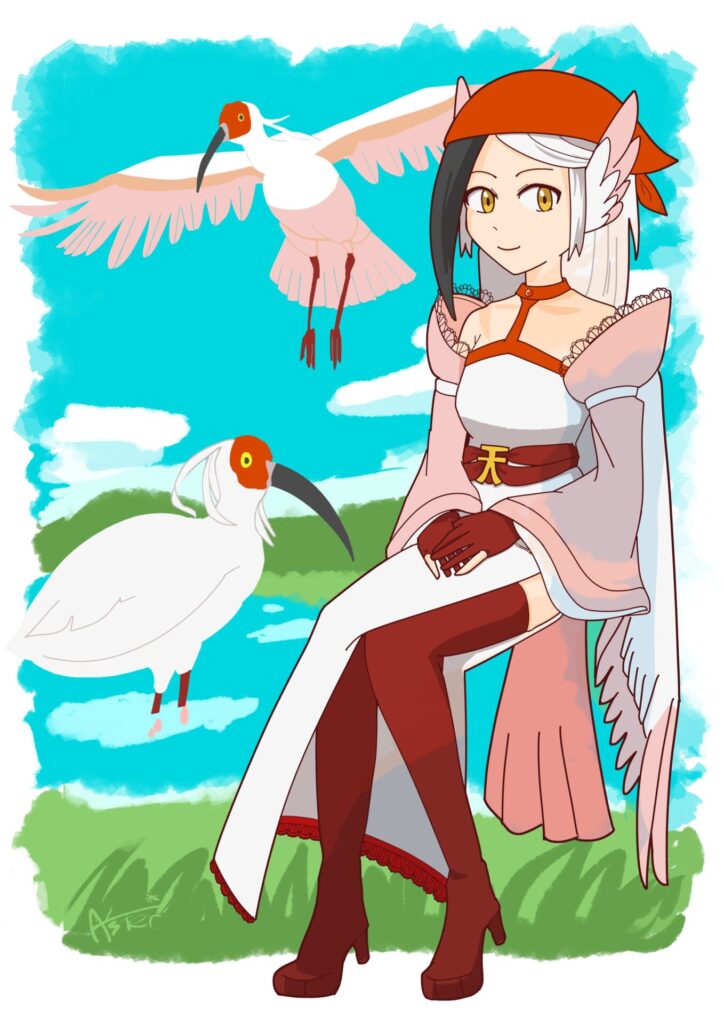

【トキ】ニッポニア・ニッポン

(学名:Nipponia nippon)ニッポニアニッポンの名を持つ「トキ」

かつては水田を覆うほど生息していたトキは、肉と羽根を得るため乱獲され、次第に姿を消していきました。(肉は美味しいが生臭いそうです)

2003年に保護していた「キン」が死去したため日本産のトキは

悲しいことに絶滅してしまいました。

しかし、ロシア・中国・韓国などの生息しているトキも日本のトキと同じ遺伝子を継ぐ同一種です。

中国からおくられてきていたトキの子孫が日本に生息し繁殖しています

トキの美しい羽根色をまた水田で見れるようになれればいいですね

【コウノトリ】赤ちゃんは運んではこない?

コウノトリといえば「コウノトリが赤ちゃんを運んでくる」というおとぎ話で有名ですが、実は運んでくるのは、なんとコウノトリではないのです。

もともとこのおとぎ話はヨーロッパのお話で、「シュバシコウ」という鳥がある夫婦の家の煙突に巣をつくってしまったのですが、夫婦は暖炉を使わず、巣立ちまで見守りました。すると夫婦に念願の子供ができた、といったお話から来て言います。

シュバシコウはヨーロッパや北アフリカ、中近東に分布するため、日本人には馴染みがなく、そのためシュバシコウに姿がよく似たコウノトリに置き換えられたという説が有力です。

そのコウノトリですが、日本では農薬の影響で一度絶滅してしまいました。同じ遺伝子を持つ中国やロシアのコウノトリを育て野生に返し、現在は個体数を増やしています。

【アホウドリ】オキノタユウへ!

「アホウドリ」名前の由来は近づいても逃げずに簡単に捕まってしまうため、「阿呆の鳥」から来ています。

こんな不名誉な名前を持っているアホウドリ、直ぐ捕まってしまうのは、天敵がいない孤島で生活しているため襲われることがないことが、人間をみても無防備というわけです。

そんな彼らは「ダイナミックソアリング」という技を用い、ほぼ羽ばたかず約千キロも滑空することができ、風を読みエネルギーをほとんど使わず長距離移動できる、とってもデキる鳥なのです。

そんな鳥を阿呆呼ばわりするのは失礼だ、ということでオキノタユウ(沖の太夫)やシンテンオウ(信天翁)など改名しようとする案が研究者の中で考えられているそうです。

【タンチョウ】湿地の神様

北海道を中心に古くから暮らしてきたアイヌ民族の間では、サロルンカムイ(湿地にいる神)として大切にされています。

頭の赤色と羽根の白色の優雅な姿や、一度つがいになると生涯をともにすることから、誠実さ夫婦円満を思わせ、古くからめでたい象徴として人々に愛されてきました。

そんなタンチョウも湿地の開拓、狩りの対象、農薬などの影響で数を減らし、1924年に釧路湿原で10羽がみつかるまで、絶滅したと考えられていました。その後、保護が行われ少しずつ回復していき、およそ1700羽ほどにまで回復しているといわれています。

【カンムリワシ】ヘビ捕り名人

沖縄県石垣島出身の元プロボクサー・具志堅用高さんのニックネームとして使われていた鳥の名前です。

日本での生息地は沖縄県石垣島と西表島だけに生息しています。食性は動物食で、両生類、爬虫類、甲殻類、昆虫類などを食べ、特にヘビが好物です。毒のある蛇、ハブも食べてしまいます。

足の皮膚は分厚く、ヘビからの攻撃を防ぐのに役立っています。ヘビだけではなく外来種の猛毒を持つオオヒキガエルも丸のみしてします。

ここまで聞くと、さぞ狩りの達人と思ってしまいますが、他のタカ類は空中から爪を立てて攻撃しますが、カンムリワシは獲物の傍らに降りてから攻撃を始めるため、よく獲物に逃げられてしまいます。

そんなカンムリワシですが、なんと日本には200羽しかいないとされています。島の開拓が進み自動車が走るようになると、交通事故(ロードキル)で亡くなってしまうケースが多くなっているようです。

【ライチョウ】衣替えする怖がりさん

漢字で雷鳥と書かれるその由来は、猛禽類に見つかりにくい雷が鳴るような嵐の中を移動する。という迷信(と断定はできない)から来ています。江戸時代は雷・火災の守り神として信仰されていました。

季節ごとに羽根が生え代わり、自然の岩肌に擬態し、時には何日も動かないことも、ハイマツの下でこっそり身を隠すこともあります。

冬になると、真っ白に羽毛が生え変わり(オスの頭部は赤い)足にはもこもこした羽毛が生えており、防寒性や雪の上を歩くのに優れているようです。

明治時代に乱獲され、近年は地球温暖化の影響でハシボソガラスなどが生息地に流入し、天敵が増えたため数を減らし、現在、保護活動が積極的の行われています。

イラストではハイマツに隠れる姿を擬人化してみました。

【ノグチゲラ】沖縄の県鳥になってる鳥

生息地は沖縄県北部、やんばる国立やその周辺でのみ生息している。キツツキの仲間です。

土地の開発による住みかとなる森の消失、天敵となる外来種マングースやハシブトガラスなどの流入により数を減らしてしまったが、現在はマングースの駆除活動が進み、個体数が少しだけ回復しているようです。

有名な天然記念物ヤンバルクイナの個体数は推定2000羽に対してノグチゲラは推定400羽とされていますが、木をつつくドラミング音が大きいため、ヤンバルクイナより発見しやすいということです。気にあけた穴は他の鳥たちの住処になるそうで、森の大工さんみたいだなと思い、擬人化ではキリを持たせ描いてみました。(キリ付き→キツツキなんちゃって)

【メグロ】パパイヤ大好き

メグロは小笠原諸島の母島、妹島、向島に生息する日本にしかいない固有種の小鳥です。

食性は雑食で昆虫やクモを食べますが、好物は果実、そのなかでもパパイヤを好みます。

とても器用で、木の枝に逆さまになって葉の裏、樹皮の裏の昆虫を細い舌で食べたりします。

常にペアで生活していますが、寒くなると集団をつくることもあるようです。

近くの島の父島に住んでいたムコジマメグロは島の開発により、絶滅してしまったとされます。日本の固有種であるメグロを大切にしていきたいですね。

ここまで閲覧ありがとうございます。イベントやイラストのお仕事など

また機会がありましたらアスターさんをよしなにお願いします。

最新情報はX(旧Twitter)【@FrostAster】にて発信中です。是非フォローをば!